关注孩子 提防“哥哥”

有一种东西,被叫做“冰”。

一个装上半瓶水的饮料瓶,插上几根弯成各种形状的吸管,就被亲切地称作了“冰壶”。

一个打火机,一张锡箔纸,在火焰的炙烤下,“冰”化作一股妖娆的白烟。“咕噜咕噜”的响声里,白烟穿过“冰壶”,被“瘾君子”深吸入肺。

“瘾君子”说:“这东西妙不可言,不会上瘾。”但他们,却时时都在想着来上“一口”。哪怕,为此掏出身上最后一分钱。

民警要说的是——这东西,真名叫冰毒。沾上了,就会一直想着它。从此,它就成了你生活里最重要的东西。

想戒掉吗?

难!

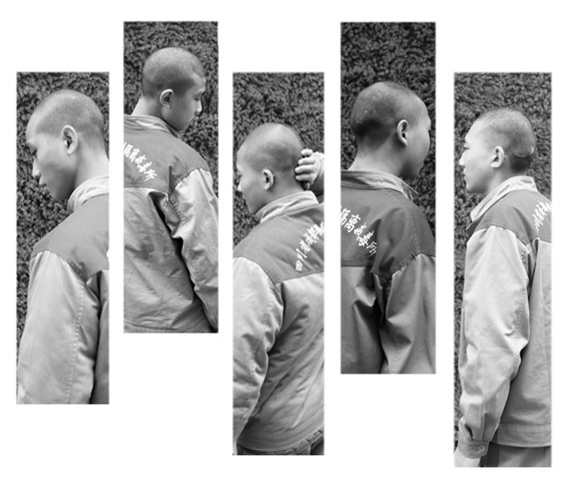

在戒毒所,有一群孩子,小小年纪,他们就与“冰”结缘,难以自拔,最后只有接受强制隔离戒毒。

而他们,有一个共同的特点,就是早早辍学,游荡社会。然后,在“哥哥”的“关心”下,有了 “第一口”。

小全:“哥哥”给我“醒酒药”

小全(化名),17岁,宜宾人,父母离异,初一上学期没念完即辍学。

刚上初中不久,小全得知了一个消息——父母离婚已经有一段时间了。只不过,一直瞒着他和姐姐。伤心恼怒之下,小全离家出走。

年纪尚小,离开家也不知该到哪里去,小全扎进了一家网吧。7天后,父亲走进这家网吧,找到了小全。跟着父亲回家后,小全坚决不再回学校。父亲无可奈何,只能随他。等到放寒假的时候,因为旷课太多,小全被学校开除。那时,小全还不满13岁。

辍学后,小全没有在家待多久就开始到县城独自生活。在随后的一年多时间里,他先是在烧烤店,理发店等地方当学徒打工。后来,嫌打工累,不挣钱,就跟了“哥哥”,不再打工,游手好闲混迹社会。从打工开始,小全就离开了家。打工的时候,他住在员工宿舍。没打工了,就在外租房,和“朋友”住在一起。离家没多久,就学着开始了抽烟喝酒。

小全的“第一口”,是在2013年夏天。那时,他正在理发店当学徒。一天夜里,理发店打烊之后,同在理发店打工的两个“哥哥”叫上他,一起去喝酒吃夜宵。边吃边聊间,小全感觉自己喝得有些多,就告诉“哥哥”们,自己不行了。“哥哥”不以为意,告诉他别怕,待会回去后给他吃“醒酒药”。

两个“哥哥”在理发店楼上住着一个单间,吃完夜宵,他们就把小全带了回去。上楼前,一个“哥哥”在楼下小卖部买了一瓶“脉动”,又向老板要了几根可以弯曲的吸管。把“脉动”递给小全,叫他抓紧时间喝掉。

进屋后,一个“哥哥”催着小全把“脉动”喝光。随后,要过瓶子。在瓶盖上钻了两个洞,插上吸管并折弯。灌上小半瓶水,拧紧瓶盖,又将一根吸管插到了水面以下。另一个“哥哥”,此时已经将从烟盒中抽出的锡箔纸裁成了约一指宽的小条,纵向对折一下,弄成了一个个小槽状的锡箔纸条。

一个“哥哥”从一个角落里摸出了拇指大的一个塑料袋,找了个玻璃瓶,小心在塑料袋上碾压了几下。随后,打开袋子,将里面已经碾碎成小颗粒的东西,小心翼翼地抖了一点在锡箔纸条上。将瓶子在桌上放好,一个“哥哥”拿起盛着颗粒的锡箔纸条,凑到一根吸管口子旁。用嘴含住另一根吸管,又摁燃打火机,放在锡箔纸下面烧灼。

随着锡箔纸条上的颗粒在炙烤下变黑、融化,又化为白烟,只听一阵咕噜声响起,“哥哥”将那股白烟系数吸进了肺里。随后,嘴放开吸管,憋住一口气,好一会才满足呼出一口气。另一个“哥哥”,迫不及待地接过了瓶子,然后,重复了一遍刚才的动作。

两个“哥哥”轮流吸了几口之后,才抬眼看向边上好奇地看着这一切的小全。把瓶子递给小全,一个“哥哥”对他说:“试试,跟抽烟差不多的。”“就是,醒酒、提神,吸两口提劲得很。”另一个“哥哥”也在一边怂恿道。看着“哥哥”那满足的模样,小全敌不过好奇心,接过了瓶子。在“哥哥”的指点下,尝试着吸了一口。

霎时,小全只觉得后脑勺那的头皮一阵发麻……看着小全吸下了“第一口”,“哥哥”告诉他,那碾成颗粒状的玩意儿,叫“冰”。插上吸管的瓶子,叫“冰壶”。享受“冰”的过程,就叫“溜冰”。那天晚上,小全一夜没睡,一直在玩手机上的一款小游戏。

后来,小全在回忆这一段经历时告诉民警,吸食冰毒后,也没啥很特殊的感觉,就是不想睡觉,觉得人很精神,想做一些事情,即使是很无聊的事情,也会很执着的一直做下去。而吸过之后,就会随时想再吸。

随后一个多星期的时间里,小全跟着“哥哥”,每天都要吸上几口。打工挣的那点钱,根本不能满足他们“溜冰”的需要。没钱了,小全就跟着“哥哥”,来到一家网吧门口,拦人强要。这样干了三四次之后,网吧老板发现了他们的行径。一天,当他们又在网吧门前拦人时,网吧老板带着人出来拦下了他们。一番教训之后,又报了警。

因为抢劫,两个“哥哥”被逮捕。小全因为才13岁,未达刑事责任年龄,经教育后被放了出来。出来后,理发店也不要他了。小全自此游荡社会,不久又拜在了一个“哥哥”门下,靠“看场子”、打架斗殴维生。

与“溜冰”相随,小全的日子从此就和政法机关紧密地联系在了一起——2014年4月,吸毒被挡获,罚款。2014年7月,已满14岁的小全因抢劫在看守所待了5个月后,被判1年6个月,缓刑3年。2015年3月,吸毒被挡获,拘留、罚款。2015年9月,因缓刑期间寻衅滋事(斗殴),被送未成年犯监狱收监执行,至2016年10月刑满释放。2017年9月,吸毒再次被挡获,拘留后,送强制隔离戒毒。

小龙:“键盘手”的无聊日子里,跟着“哥哥”开始“溜冰”

小龙,17岁,乐至人。成长于单亲家庭的留守儿童。小龙和妹妹是奶奶带大的, 15岁时,奶奶去世。

对于母亲,小龙已经没什么印象。在他两岁时,母亲生下了妹妹,之后,离家出走,再无音讯。对于父亲,小龙也谈不上有多依恋。很早,父亲就离开家去了新都。在那里做生意,很少回家,一年下来,小龙只能见到他两三次。而且父亲爱喝酒,在父子俩不多的相聚日子里,父亲一喝多了,就会找茬打他。比如,明明数学考了九十多,语文考了八十多,小龙自己觉得已经不错了,父亲却会责问他——为什么没有拿“双百”。然后,动手责打。稍大一些,只要父亲回家一喝酒,小龙就跑,然后就是几天不回家。

渐渐的,小龙开始不想念书,时常逃课。小小年纪就开始拉帮结伙,经常打架。12岁,上初中才一个礼拜,小龙就又闯祸了。参与一场群架,将一个同学打得头破血流,住进了医院。学校要处理,小龙干脆不再上学。奶奶劝不动,叫回了父亲,小龙就跑出去不见了踪影。直到大人们无奈默认了他辍学的事实,小龙才回到了家中。

在家闲待了有半年,小龙满了13岁。在亲戚的帮忙下,小龙进了镇上的一家理发店当学徒。包吃住,每月还给500块工钱。自此,小龙离家,开始在外居住。当学徒的一年半时间里,闲暇时光多被小龙多打发在了网吧。玩转电脑之余,小龙还认识了许多“哥哥”,经常跟着他们一起吃喝玩乐。这日子,小龙过得很惬意。

2014年秋天,奶奶病了。在乐至治不了,住进了资阳的医院。爸爸没空,就叫小龙离开理发店,去医院陪伴照料奶奶。在医院看护奶奶,日子过得有些枯燥。觉得闷,小龙就时常跑出去泡网吧。

一天,小龙正在网吧玩,突然肩上被人一拍,耳畔传来一声招呼。“嗨,小龙,咋在这儿玩呐?”扭头一看,原来是在乐至认识的几个“哥哥”。

“喜欢上网啊?”一个“哥哥”问道。“嗯。”小龙点点头,接着又把为什么在资阳的原因告诉了这几个“哥哥”。“嗨,在这里玩啥子嘛。走,哥带你去一个地方,电脑敞耍,还能挣大钱。”

跟着这几个“哥哥”,小龙来到了城郊。一个带小院的出租房,里面的几个房间摆满了电脑,像网吧,却又院门紧闭。电脑前坐着的人,都在飞快地敲击着键盘,不知在忙着什么。

跟着“哥哥”,小龙见到了“管事”的。一番交谈之后,他知道了这是一个网络诈骗的窝点。要他做的,就是当“键盘手”,负责在网上和“猎物”交流。至于工钱,是日结,每天200元,诈骗成功后还有提成。

没有犹豫,小龙一口就答应了下来。接过“教材”,学习一天后小龙就上岗,开始了当“键盘手”的生涯。至于躺在医院的奶奶,早被他抛在了脑后。两天后,无人看护的奶奶叫回了父亲。父亲在照顾奶奶的同时,也曾四处寻找小龙。小龙却只是通过电话,告诉父亲自己在挣大钱,不见面,也不告诉父亲自己在哪里。

一个月后,治愈无望的奶奶出院回家。小龙没有回家照料奶奶,仍待在窝点里,继续做“键盘手”。做“键盘手”,钱是挣得不算少,但成天对着电脑,时间长了也觉得烦躁。没几天,小龙就觉得有些受不了了。

小龙发现,一起做“键盘手”的几个“哥哥”,每天都会到“管事”的屋子里去一趟。进去时,个个满脸倦容。出来时,却又是一副精神抖擞的样子。坐在电脑前,一边敲击着键盘,一边还摇头晃脑又叫又唱,甚至还能守着电脑几天几夜不睡觉。

一天,见那几个“哥哥”又进了“管事”那屋,疑惑的小龙也跟着走了进去。推开房门,屋子里烟雾缭绕,小龙闻到了略带酸味的怪异气息。几个“哥哥”正围在茶几边,茶几上是一个盛了半瓶水的饮料瓶,插着几根吸管,几个人正衔着吸管吞云吐雾。见小龙进来,“哥哥”们并没有搭理他,依旧顾自“享受”。

“小龙,来试试,和抽烟一样。”“管事”拿起一条茶几上散放着的已经折过的锡箔纸条,又从几上一个打开的小纸包里捏了一小撮像味精一样的白色颗粒放上去,“抽一口,提劲得很。”接过锡箔纸条,小龙学着“哥哥”们的样子凑到瓶子前,衔住吸管,摁燃了打火机。

不一会,那一小撮“味精”就在打火机火焰的烧灼下化为了白烟,嘴上一用力,小龙将那白烟吸进了肺里。伴着头皮一麻,小龙觉得有些混沌的脑子似乎一下清醒了许多。“咋样?安逸吧?”见小龙吞进了白烟,“管事”问道,“这叫溜冰,管用得很。”点了点头,小龙觉得有些恶心,于是赶紧走出屋,坐回了电脑前。

坐了一会儿,恶心的感觉过去了,小龙却发觉自己有些坐不住了,想再吸点。于是,他起身,又走进了“管事”那屋子。再出来,小龙觉得自己状态特别好,手指在键盘上也翻飞得分外欢快。第二天,小龙跟着几个“哥哥”,又走进了那屋。不过,从这一天开始,小龙再要“冰”,就得自己掏钱了。100块一小包,量有多有少,一分(0.1克)到五分(0.5克)的时候都有,看“管事”的心情。此时,小龙不过才14岁。

随后,在窝点待的半年时间里,小龙每天都要“溜”上一两次。半年后,预感将遭到打击的窝点撤离,小龙回家。奶奶已经过世,妹妹在校住读,家里已经没了人。小龙回到家,看了一眼空荡荡的老屋,当天就揣着钱踏上了前往重庆的大巴。

到重庆后,小龙很快又找到了一家发廊,继续当学徒学理发。之后的半年,因为找不到买“药”的途径,小龙没有再“溜”。半年后,父亲来到重庆,找到了小龙。在父亲的劝说下,小龙跟着父亲一块回到新都,开始跟着父亲一起学做生意。

父亲做的是批发生意,每天凌晨两三点就得起床去市场发货。跟着干了不到一个月,小龙就嫌累了,于是又偷偷溜走,独自来到了成都。在成都,小龙没有再找活干,每天无所事事,大多时候,都在网吧打发时间。很快,在网吧他又认识了几个“哥哥”。通过他们,又找到了买“冰”的门路。

2017年7月10日,红牌楼某出租屋,刚刚“溜”了一盘的小龙正准备出门,警察却找上了门。尿检,冰毒阳性。血检,冰毒阳性。没啥说的,先拘留,随后进戒毒所,接受强制隔离戒毒。

小峰:“哥哥”送来止疼药

小峰,17岁,威远人。出生的日子很喜庆,2000年元旦节。但他,却是一个留守儿童。

小峰是独子,本来应该享受到父母的细心呵护。但为了生计,父母都去了重庆做菜贩,从小就把他留在了家里,交给爷爷奶奶照看。爷爷奶奶很溺爱小峰,从不会让他冻着饿着,但对于他的学习,却有心无力,无法过问。上学后,爷爷奶奶对他,基本上就是放任自流。学习成绩,自然也就惨不忍睹。

念到初一上学期,无心向学的小峰就辍学了。那时,他14岁。闲待在家,无所事事,每天东游西逛,小峰逐渐和周围一些“哥哥”混在了一起。

2015年2月,小峰出了一场车祸,骑摩托撞上汽车,伤了腿。伤得不算太重,但也得卧床休息一段时间。包扎治疗后,小峰只得待在了家休息。得知小峰受伤,两个“哥哥”赶来了小峰家。见小峰躺在床上,不时皱眉哼哼,似乎很疼的模样,“哥哥”就问他疼不疼。得到小峰肯定的回答后,一个“哥哥”掏出了一个小纸包。打开,里面是一些白色的粉末。“哥哥”告诉他,这是海洛因,止疼特别管用。只要吸上一口,腿马上就不疼了。

在“哥哥”的鼓励下,小峰接过了那粉末。“哥哥”取下烟盒里的锡箔纸,裁成小条,取了一点白粉放上,又摁着打火机,开始隔着锡箔纸条烧灼。不一会,粉末就在火焰的炙烤下化作了青烟。按“哥哥”教的,小峰吸入了那缕青烟,感觉头晕晕的。但一会儿后,腿倒是真的不疼了。“哥哥”离开的时候,把剩下的白色粉末留给了小峰。

两天后,觉着疼得受不了的小峰,再次打开了那个纸包。发现这白粉止疼挺管用,小峰给“哥哥”打去了电话。“哥哥”也够意思,“怕”小峰疼,每天都给他送来一小包。每天都吸上几口,小峰的感觉也挺不错……一周后,小峰发现,腿倒是不疼了,但自己已经离不开了海洛因。每天要是不吸,就会感觉心慌,浑身不舒服,难受得受不了。一个月后,小峰要“药”,就得自己花钱买了,100元一小包,大约有一分(0.1克)的样子。

一两天就得花100块钱买药,爷爷奶奶那里能要到的钱又有限,没多久,小峰就感到手头吃紧起来。知道小峰缺钱买“药”,“哥哥”又介绍他去了一家地下赌场,帮着看看场子,每天能有300块钱的收入。

考诉爷爷奶奶自己在县城找了个事做,然后小峰就离开了家,在县城租下一间屋子,独自居住。2015年11月,小峰又接触到了冰毒。尝试着吸过之后,觉得这是一个好东西,自此,开始海洛因和冰毒混吸。

看场子、吸毒,小峰的日子就这样一天天混下去,但和政法机关的交道,也开始了——2016年1月,吸毒被挡获,拘留。2016年3月,吸毒再次被挡获,拘留,责成社区戒毒。2016年5月,第三次吸毒被挡获,叫干哥哥(妈妈的干儿子)来派出所作为亲属担保领回,但瞒住了父母。

2016年7月,听到一些风声的父母将小峰带到了重庆,在身边看着,让他学修车。父母看得紧,无法获得毒品,在毒瘾的煎熬下,小峰度日如年。熬到10月,小峰终于受不了了,偷偷跑回威远。告诉父母自己在威远有事做,挣得钱比在重庆还多,无论如何都不愿再到重庆和父母待在一起。父母没有办法,只能无奈地由着他待在了威远。

两个月后,父母从邻居口中,终于知道了小峰在吸毒。疼惜之余,他们放弃了部分生意,轮流回家看着他。但此时的小峰,已深陷毒瘾,无力自拔。无论父母如何小心提防,他都能弄到毒品,偷偷享用。无法看场子挣钱了,他就从父母那里骗,从家里偷,还以各种理由找亲戚借。为了弄到购买毒品的钱,想尽了各种办法,也给父母拉下了一摊子烂账。

2017年1月18日,绝望的父母主动报警,将小峰送进了公安机关。随后,小峰被决定强制隔离戒毒,来到了戒毒所。

小强:“哥哥”带我“溜冰”解闷

小强,17岁,羌族,茂县人。再婚家庭长大。6岁时,父母离婚,小强随了母亲。离婚后,母亲离开茂县,去了都江堰打工。小强,则被留在了茂县,由外婆照料。一年后,母亲再婚,将他接到了都江堰。

继父有一个女儿和一个儿子,母亲和继父都是打工的,忙于生计,平时并没有太多的精力来管他们。在这个组合家庭里,小强有了姐姐和弟弟,但却没有感受到太多的温暖。

满8岁,小强才上学。14岁,小学毕业,成绩不好,小强不再念书。母亲和继父找了人帮忙,小强进母亲打工的工厂当了一名学徒。但仅仅一个月后,小强就觉得工厂的活太辛苦,不愿意再干下去。辞了工,小强也不愿再待在都江堰,于是告别母亲,回到了茂县。

在茂县,小强没有回乡下外婆那里,独自待在了县城。在县城,小强在烧烤店、火锅店当过服务员,也在酒吧、KTV干过。但每次,都只能干个一两个月,就会因为这样那样的原因离开,做什么都没个长性。大部分时候,他都是无所事事。混在县城,小强也结识了一些人。为了不受欺负,更想在社会上“混得开”,小强在一些“朋友”的引见下,认下了许多这样那样的“哥哥”。

2015年9月的一天,同村一个有点亲戚关系的“哥哥”在县城遇到了小强。见小强正在无聊地闲逛,就邀请小强到了他位于县城某小区的家里。进家门,“哥哥”走进里屋,拿出了“冰壶”、锡箔纸条和一小包“冰”。哥哥告诉他——吃了这个安逸得很,想啥来啥,什么烦恼都能忘记,还可以不吃饭,能减肥……在“哥哥”手把手的教授下,小强衔住吸管,吞下了第一口略带酸味的白色烟雾,然后,就感觉身体轻飘飘的,吃不下饭,睡不着觉,但却有一种说不出的舒坦。

今天跟着这个“哥”,明天跟着那个“哥”,小强在茂县县城过起了东游西荡的日子,只要有“冰”,“哥哥”吩咐的任何事情,他都愿意去做。

2017年3月,小强第一次吸毒被挡获,民警教育后,通知了家长。受母亲委托,在茂县的舅舅来到派出所,担保领回了小强。回到舅舅家,舅舅想教训小强,他却昂着头,一副桀骜不驯的模样。舅舅气急,动手揍他,他却瞅个空子跑了出去。

待甩开了舅舅,迫不及待地,小强找到了一个“哥哥”,又弄了一包冰毒。溜完冰,兴奋起来的小强跨上一辆踏板摩托,东摇西晃地骑上大街一路飞驰。横冲直撞间,撞上一辆轿车,在头上留下了一个终身难消的大疤。

接到派出所通知,在让舅舅帮着取人的同时,母亲和继父就动身往回赶。匆匆赶回茂县,小强却已经进了医院。看着他躺在病床上的可怜样,一声叹息之后,两人没有再多责怪他。在医院陪了几天之后,小强拆线出院。

劝不动小强随他们走,看看这孩子也已经管不住了,母亲和继父只好由了他。厂里催着回去上班,在叮嘱一番之后,两人返回了都江堰。至于小强听没听进去他俩的劝说,他们既无奈,也没法去多想。至于独自留在茂县县城混日子的小强,会怎么样经营自己的生活?还会不会继续吸毒?他们也已经无暇顾及。

再没人管束,小强很开心,继续过起了他“逍遥”的日子。2017年6月7日,小强再次吸毒被挡获。随后,先拘留,再送戒毒所强制隔离戒毒。

小旭:“哥哥”带我享受“快乐”

小旭,17岁,安岳人。家庭健全。小旭父母均在当地务农,闲暇时,也不外出,就在当地打点零工补贴家用。有个哥哥,比他大8岁,已经结婚成家。一家人的日子,过得也还算是温饱有余。

小旭不到6岁就上学,但是却一直对学习不怎么感兴趣。喜欢上网,逃学也多,学习成绩当然也就好不了。务农的父母,自己没什么文化,对他的学习成绩也不大在意。

念到初三,小旭14岁,觉得升学无望,于是不待毕业就离开了学校。不念书后,小旭进了县城一家发廊学美发。并且租了房,开始在外独自居住。发廊里每天人来人往,渐渐的,小旭也认识了一些“哥哥”“姐姐”,时常和他们玩在一起。

2014年8月,小旭离开学校已经有8个月。一天夜里,一个“哥哥”带着两男两女来到了他的住处。闲聊一阵后,“哥哥”长叹一声:“好无聊,好难耍。”又对一起来的男女说:“我们找点乐子吧。”随后,“哥哥”打了一个电话。过了一会儿,门被敲响。开门,一个人送来了一瓶“脉动”、几根吸管,又塞给了“哥哥”一个小纸包。“哥哥”则数出好几百块钱,递给了那人。

关上门,几个人一起动手,很快就做好“冰壶”,裁好锡箔纸条,并且打开了纸包。“哥哥”告诉小旭,这是“冰”,不会呛人,都可以吸,比抽烟好,吸了感觉好得很。说完,几个人就在屋里围着“冰壶”,开始吞云吐雾。

等几个人吸完,看着他们陶醉舒服的模样,小旭忍不住也拿起锡箔纸条,学着他们的样子吸了几口。先是感觉头晕,头皮发麻。随后,感到一种说不出的舒服在全身弥漫开来,似乎整个人都飘飘欲仙了。

那一夜,“哥哥”“姐姐”们在小旭屋里又唱又跳,玩得很嗨。小旭则拿着手机,很执着的玩一款小游戏,一夜没睡。中间感觉很渴,就不停的喝水。等到放下手机的时候,小旭感到自己很累,头昏眼花,就像几天几夜没睡一样……

第一次后,小旭有些害怕,于是有一个来月没有再碰那玩意儿。

一个多月后的一天,发廊下班后,小旭应一个“哥哥”、一个“姐姐”相邀,一起来到一家网吧,包夜,组队进击“王者荣耀”。在网吧的一个角落里选了三台机子,他们仨挨在一块坐了下来。要了饮料,戴上耳机,开始“吃鸡”。

玩到深夜,正感到有些困顿的时候,“哥哥”摘下耳机站了起来,叫网管送来一瓶矿泉水和几根吸管。待网管离开,“哥哥”拿过自己已经喝空的饮料瓶,倒进小半瓶矿泉水,然后摸出身上带着的小刀,拿起瓶盖,三两下就在瓶盖上钻好洞,插上了吸管。

插的是4根吸管!接着,“哥哥”又从口袋里掏出一叠已经裁好的锡箔纸条,还有一个小塑料袋。是“冰”。小旭一下反应了过来,霎时,只觉得心里痒痒的……

等“哥哥”摁燃打火机,开始炙烤锡箔纸条上那些颗粒的时候,小旭终于忍不住了,伸过头去,衔住了一根吸管……有了第二次,小旭对“冰”不再抗拒。隔上三四天,他就会买上一小包,0.5克左右,闲下来时,就来上几口。

2015年4月,小旭吸毒被挡获。来到派出所,父母担保领回了他。回家几经商议之后,父母带着他去了昆明。希望在陌生的环境里守着他,能够隔断毒品,帮助他戒掉毒瘾。

但此时的小旭,已经难以自拔。一个月后,疲惫的父母有些松懈了下来,小旭终于逮着了个机会,从父母的看管下逃了出来。3天后,心急如焚的父母找到了小旭。抵不过小旭的软磨硬泡,再加上他的一再保证,父母心软了,带着他回到了安岳。

回安岳后,小旭没有再出去打工,闲待在了家里。但是,他却没有消停下来,以种种借口找父母要钱,钱一到手,就到跑出去和“哥哥”“姐姐”们混在一起,瞒着父母继续吸毒。2016年4月2日,小旭吸毒再次被挡获。接着,被决定强制隔离戒毒,来到了戒毒所。

五个正处花样年华的孩子,因为与“冰”结缘,都来到了戒毒所。他们的经历,引人深思。他们的故事,还在继续。我们的所长,忍不住想说几句:

“孩子的成长,父母的陪伴很重要,即使有老一辈看护,也无法让孩子在成长过程中体会到完整的关爱,为了不给孩子的童年留下缺憾,也为了孩子不要走向偏执,请多陪陪孩子。

学校是最安全的地方,孩子在学校,不仅能学知识,还能拥有一个相对安全的环境,有老师教育,还有同学帮助,除非万不得已,别让孩子过早离开学校。

未成年就走上社会,涉世未深的孩子,难以自律,更难以抵御这样那样的诱惑,是非对错的混淆,并不需要太长的时间。为了避免孩子走上邪路,即使孩子不再上学,请尽最大努力,把孩子留在身边。

沾染上了毒品,并非就无可救药,亲人的关爱和帮助,是吸毒者戒毒者最大的支持。发现孩子吸毒,一要坚决制止,想方设法断绝孩子与毒友的联系,隔断孩子获得毒品的途径;二要始终保持一颗宽容的慈爱之心,全程陪伴,随时宽解,及时鼓励。要知道,身为父母家长,您就是孩子眼中的天。”

最后,再提醒一句——关注孩子,提防“哥哥”!

(四川省成都强制隔离戒毒所 漂流木 文/图)

川公网安备51010602002096

川公网安备51010602002096